Tahiti, le 7 janvier 2021 - Problème saillant en Polynésie, les violences familiales ont fait l'objet d'une enquête inédite auprès de victimes et d'auteurs de violences. Dépendance économique, adoption, jalousie, intimité individuelle : menée par Loïs Bastide, sociologue de l'UPF, ce travail de fond a permis de décortiquer les mécanismes d'une violence souvent liée aux "situations de vie sous tension".

"La Polynésie connaîtrait le plus fort taux de violences familiales sur l’ensemble du territoire national, outre-mer compris, sans que l’on sache expliquer ce fait statistique." Une énigme qui a conduit Loïs Bastide, maître de conférence en sociologie à l'Université de Polynésie française (UPF) –avec la participation de Denis Régnier et de Yuna Méloche– à s'intéresser aux diverses formes de violence au sein du noyau familial dans le contexte de transformation socio-économique du territoire depuis les années 1960.

Une société contemporaine du fenua dont on connaît finalement assez peu de choses. "Appréhender les violences familiales suppose d’éclairer d’abord les contours et les consistances contemporaines de la sphère familiale polynésienne" introduit le rapport.

Fruit d’une recherche financée par l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) et hébergée par la Maison des sciences de l’homme et du Pacifique, le rapport de 100 pages intitulé "Les violences familiales en Polynésie française. Entrer, vivre et sortir de la violence" et diffusé le 29 décembre, intervient comme la première étape d’un programme de recherche de longue durée. "Il est plus que jamais nécessaire de développer des enquêtes d’envergure, susceptibles de nourrir la réflexion sur les transformations de l’institution familiale et les dynamiques de violence associées" note le rapport. Des enquêtes qui méritent d'être élargies à l’Océanie, théâtre d'une forte incidence des violences familiales.

"Il y a ce paradoxe très étrange en Polynésie, où on observe très peu de violences aux personnes dans l'espace public et beaucoup dans les familles" fait remarquer Loïs Bastide.

Face à ce constat, les pouvoirs publics se trouvent relativement démunis, faute d’analyses suffisamment étayées pour orienter les politiques de prise en charge. Première étape pour pallier ce manque, cette enquête cherche à "cerner précisément les contours de la famille contemporaine, en Polynésie française, et de se doter d’une conception précise de la violence, comme fait social."

France - Polynésie : des réalités familiales très différentes

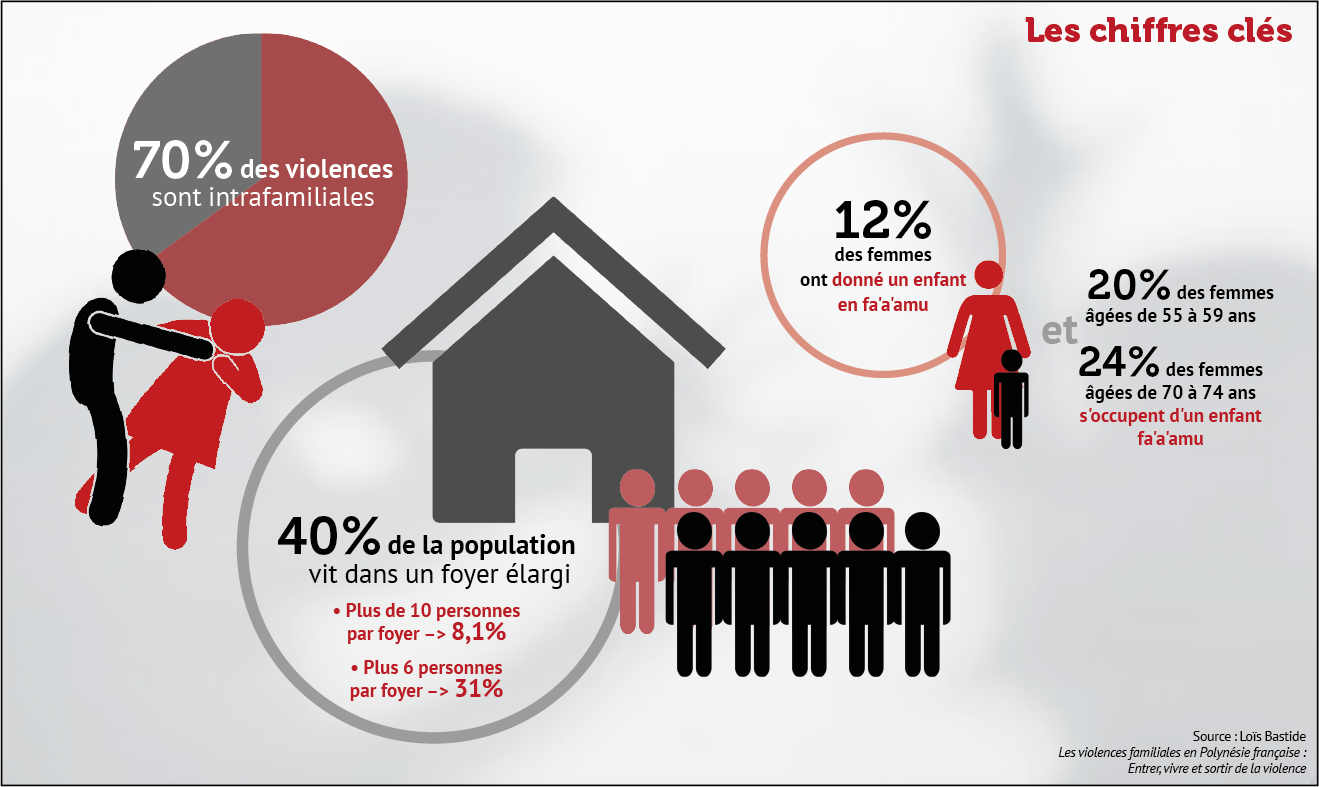

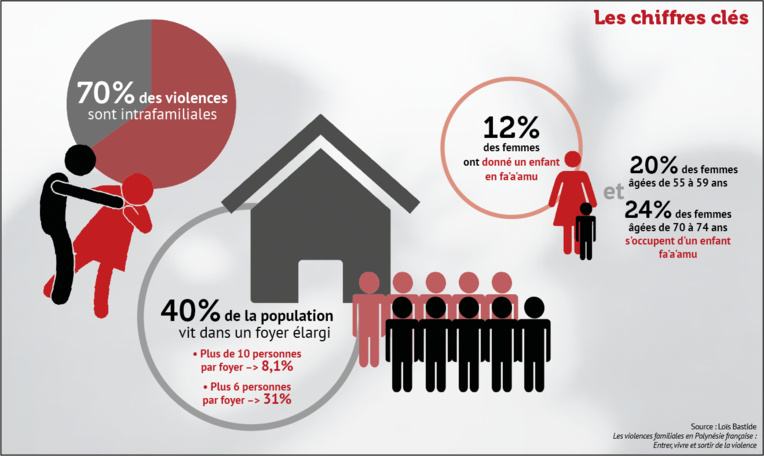

70% de l’ensemble des atteintes aux personnes sont des violences intrafamiliales, soit deux fois plus qu'en métropole. Si la comparaison "brute" et "immédiate" s'avère pratique, elle n'a pas de sens selon Loïs Bastide : "Ce n'est pas du tout la même réalité, ni la même composition et il n'y a pas les mêmes interactions". Des interactions plus régulières en Polynésie, entre un plus grand nombre de parents, qui multiplient mécaniquement les risques de survenue de violences au sein des familles.

Ainsi la famille forme un "espace social passionnel" dans lequel les tensions sont "exacerbées par la situation économique, les terres, l'espace de l'intimité individuelle, et la capacité de l'individu à exister dans le collectif familial" développe Loïs Bastide.

Or, plus de 40% de la population en Polynésie française vit dans un foyer élargi. Les foyers de dix personnes et plus représentent 8,1% de la population totale du territoire, contre 31% pour les foyers de six personnes et plus, selon les données du recensement de l’ISPF. Dans ce type de ménage, les tensions sont fréquentes indique le rapport. "Mécaniquement il y a une augmentation des risques de survenue des violences dans les maisons de famille, où les tensions apparaissent sur les personnes qui assurent la survie économique, avec un aspect héritage important, reprend le chercheur. Lorsque tout ça se combine on arrive à des situations conflictuelles qui peuvent générer de la violence."

"La Polynésie connaîtrait le plus fort taux de violences familiales sur l’ensemble du territoire national, outre-mer compris, sans que l’on sache expliquer ce fait statistique." Une énigme qui a conduit Loïs Bastide, maître de conférence en sociologie à l'Université de Polynésie française (UPF) –avec la participation de Denis Régnier et de Yuna Méloche– à s'intéresser aux diverses formes de violence au sein du noyau familial dans le contexte de transformation socio-économique du territoire depuis les années 1960.

Une société contemporaine du fenua dont on connaît finalement assez peu de choses. "Appréhender les violences familiales suppose d’éclairer d’abord les contours et les consistances contemporaines de la sphère familiale polynésienne" introduit le rapport.

Fruit d’une recherche financée par l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) et hébergée par la Maison des sciences de l’homme et du Pacifique, le rapport de 100 pages intitulé "Les violences familiales en Polynésie française. Entrer, vivre et sortir de la violence" et diffusé le 29 décembre, intervient comme la première étape d’un programme de recherche de longue durée. "Il est plus que jamais nécessaire de développer des enquêtes d’envergure, susceptibles de nourrir la réflexion sur les transformations de l’institution familiale et les dynamiques de violence associées" note le rapport. Des enquêtes qui méritent d'être élargies à l’Océanie, théâtre d'une forte incidence des violences familiales.

"Il y a ce paradoxe très étrange en Polynésie, où on observe très peu de violences aux personnes dans l'espace public et beaucoup dans les familles" fait remarquer Loïs Bastide.

Face à ce constat, les pouvoirs publics se trouvent relativement démunis, faute d’analyses suffisamment étayées pour orienter les politiques de prise en charge. Première étape pour pallier ce manque, cette enquête cherche à "cerner précisément les contours de la famille contemporaine, en Polynésie française, et de se doter d’une conception précise de la violence, comme fait social."

France - Polynésie : des réalités familiales très différentes

70% de l’ensemble des atteintes aux personnes sont des violences intrafamiliales, soit deux fois plus qu'en métropole. Si la comparaison "brute" et "immédiate" s'avère pratique, elle n'a pas de sens selon Loïs Bastide : "Ce n'est pas du tout la même réalité, ni la même composition et il n'y a pas les mêmes interactions". Des interactions plus régulières en Polynésie, entre un plus grand nombre de parents, qui multiplient mécaniquement les risques de survenue de violences au sein des familles.

Ainsi la famille forme un "espace social passionnel" dans lequel les tensions sont "exacerbées par la situation économique, les terres, l'espace de l'intimité individuelle, et la capacité de l'individu à exister dans le collectif familial" développe Loïs Bastide.

Or, plus de 40% de la population en Polynésie française vit dans un foyer élargi. Les foyers de dix personnes et plus représentent 8,1% de la population totale du territoire, contre 31% pour les foyers de six personnes et plus, selon les données du recensement de l’ISPF. Dans ce type de ménage, les tensions sont fréquentes indique le rapport. "Mécaniquement il y a une augmentation des risques de survenue des violences dans les maisons de famille, où les tensions apparaissent sur les personnes qui assurent la survie économique, avec un aspect héritage important, reprend le chercheur. Lorsque tout ça se combine on arrive à des situations conflictuelles qui peuvent générer de la violence."

Entretiens approfondis avec des victimes et des auteurs

"Bien souvent, les violences circulent et se répercutent à l’intérieur des familles, poursuit le rapport. Cette première phase vise ainsi à appréhender les violences familiales dans toute leur complexité empirique." Un travail qui repose essentiellement sur des entretiens approfondis avec des auteurs et des victimes de violence. Une quarantaine de personnes ont été interviewées, dont 31 victimes et six auteurs, âgés de 19 à 58 ans, permettant d'entrevoir autant "d'univers familiaux". "Ça ne nous intéressait pas d'avoir un échantillon plus large, puisqu'on était sur du qualitatif, on essayait de décortiquer au plus près la mécanique, justifie le sociologue. Il s'agira ensuite de les quantifier."

Les enquêteurs ont d'abord cherché à cartographier les relations familiales et identifier l’ensemble des situations de violence dans ce cadre. Cette étape permet, dans un second temps, de "cerner une série de spécificités sociales" et "d’appréhender ainsi finement le contexte dans lequel se développent les violences au sein des familles." Ce type "d’enquête de victimation" qui consiste à interroger les gens directement sur leurs ressentis, "fait cruellement défaut" et mériterait d'être plus souvent sollicité selon les chercheurs.

De la difficulté d'observer les violences

Cette stratégie d’enquête se heurte cependant à un écueil de taille : "l’impossibilité évidente, dans le cadre d’une approche qualitative, de l’observation directe". Si les violences familiales résistent à l’observation, c’est bien parce que le sujet est sensible. L’enquête interroge l'intimité des personnes jusque dans leur sexualité, portant généralement sur des situations de "souffrance morale aiguë". De quoi véhiculer des sentiments de honte, d’angoisse et de culpabilité pour les victimes comme pour les auteurs.

Par ailleurs, ces personnes se trouvent généralement en situation de précarité. Sur le terrain, les chercheurs ont dû s'appuyer sur les associations (Te Torea, Emauta) et sur les organismes publics (Fare tama hau, Nuutania). En parallèle, les faits divers dans les archives de la presse écrite ont été épluchés depuis les années 1980.

Sortir de la violence

Il en ressort que la violence intervient dans une dynamique de situation, qui s'inscrit ensuite dans une routine. Dans ce cadre, "il est indispensable de soulever la question de la dépendance, qui constitue un facteur de vulnérabilité majeur" insiste le rapport, à l’instar des enfants et plus encore des enfants fa’a’amu, des personnes âgées dépendantes, ou des personnes handicapées.

Mais contrairement à une idée bien répandue, "les violences familiales ne sont pas vouées à se répéter indéfiniment, termine le rapport sur une note d'espoir. Des formes de réversion sont possibles, conduisant à des sorties de la violence". Pour les sociologues, c'est avant tout une histoire de situation qui consiste à "vivre sous tension".

Il s’agit donc "d’amortir les tensions générées dans les familles, du fait des chocs sociaux et économiques des dernières décennies." Si la recherche en cours permet d’ouvrir des pistes, elle souligne surtout l’ampleur du travail à accomplir pour mieux comprendre le phénomène conclut le rapport.

Les enquêteurs ont d'abord cherché à cartographier les relations familiales et identifier l’ensemble des situations de violence dans ce cadre. Cette étape permet, dans un second temps, de "cerner une série de spécificités sociales" et "d’appréhender ainsi finement le contexte dans lequel se développent les violences au sein des familles." Ce type "d’enquête de victimation" qui consiste à interroger les gens directement sur leurs ressentis, "fait cruellement défaut" et mériterait d'être plus souvent sollicité selon les chercheurs.

De la difficulté d'observer les violences

Cette stratégie d’enquête se heurte cependant à un écueil de taille : "l’impossibilité évidente, dans le cadre d’une approche qualitative, de l’observation directe". Si les violences familiales résistent à l’observation, c’est bien parce que le sujet est sensible. L’enquête interroge l'intimité des personnes jusque dans leur sexualité, portant généralement sur des situations de "souffrance morale aiguë". De quoi véhiculer des sentiments de honte, d’angoisse et de culpabilité pour les victimes comme pour les auteurs.

Par ailleurs, ces personnes se trouvent généralement en situation de précarité. Sur le terrain, les chercheurs ont dû s'appuyer sur les associations (Te Torea, Emauta) et sur les organismes publics (Fare tama hau, Nuutania). En parallèle, les faits divers dans les archives de la presse écrite ont été épluchés depuis les années 1980.

Sortir de la violence

Il en ressort que la violence intervient dans une dynamique de situation, qui s'inscrit ensuite dans une routine. Dans ce cadre, "il est indispensable de soulever la question de la dépendance, qui constitue un facteur de vulnérabilité majeur" insiste le rapport, à l’instar des enfants et plus encore des enfants fa’a’amu, des personnes âgées dépendantes, ou des personnes handicapées.

Mais contrairement à une idée bien répandue, "les violences familiales ne sont pas vouées à se répéter indéfiniment, termine le rapport sur une note d'espoir. Des formes de réversion sont possibles, conduisant à des sorties de la violence". Pour les sociologues, c'est avant tout une histoire de situation qui consiste à "vivre sous tension".

Il s’agit donc "d’amortir les tensions générées dans les familles, du fait des chocs sociaux et économiques des dernières décennies." Si la recherche en cours permet d’ouvrir des pistes, elle souligne surtout l’ampleur du travail à accomplir pour mieux comprendre le phénomène conclut le rapport.

La jalousie comme "preuve d'amour"

"Il y a ce rapport très ambivalent à la jalousie qui est très spécifique à la Polynésie" reconnaît Loïs Bastide. Le rapport identifie ainsi le "caractère très exclusif" dans les relations de couple, "marqué par une forte jalousie à l’égard du partenaire". Un "repli fusionnel" qui laisse peu de place à la présence d’enfants fa'a'amu, "témoignage d’une relation passée, d’une intimité et d’affects vécus comme une menace."

"Les protagonistes forment en effet des attentes réciproques particulièrement exigeantes quant à l’engagement du conjoint vis-à-vis du couple" écrit le rapport. Parmi les enquêtés, "la jalousie paraît en effet constituer un attendu valorisé de la relation amoureuse."

Dans ce contexte, exciter la jalousie du conjoint est alors un "moyen de solliciter cette preuve d’amour". Cependant, "l’angoisse de la perte et le soupçon" peuvent alors alimenter un conflit qui peut dans certains couples conduire à des violences graves prévient le rapport.

"Les protagonistes forment en effet des attentes réciproques particulièrement exigeantes quant à l’engagement du conjoint vis-à-vis du couple" écrit le rapport. Parmi les enquêtés, "la jalousie paraît en effet constituer un attendu valorisé de la relation amoureuse."

Dans ce contexte, exciter la jalousie du conjoint est alors un "moyen de solliciter cette preuve d’amour". Cependant, "l’angoisse de la perte et le soupçon" peuvent alors alimenter un conflit qui peut dans certains couples conduire à des violences graves prévient le rapport.

Fa'a'amura'a, une pratique ancienne largement répandue

Paradoxalement au caractère exclusif du couple, la parentalité, "dans toutes ses dimensions (affective, nourricière, éducative, de soin) est conçue de manière flexible, ce rôle n’étant pas réservé aux seuls parents biologiques."

Pratique ancienne, le fa’a’amura’a consiste à donner un enfant à un tiers "nourricier" (fa’a’amu signifie "nourrir" en tahitien), qui le fait entrer ainsi dans sa filiation au même titre que ses enfants biologiques. "Malgré les bouleversements considérables des modes de vie, depuis les années 1960, elle paraît relativement stable, souligne le rapport. Le fa’a’amura’a est donc une pratique sociale bien légitimée, structurante au sein des familles, et largement répandue" notamment chez les femmes de culture polynésienne.

Ainsi, onze des personnes interviewées ont été "données" en fa’a’amu, et selon les données des recensements, 12% des femmes ont donné un enfant à 45 ans.

Si cette pratique se passe sans doute, très majoritairement, dans de bonnes conditions, elle constitue clairement un facteur de risque, constatent les chercheurs. "On observe par exemple un schéma récurrent, dans lequel l’enfant adoptif est assigné aux tâches domestiques, parfois déscolarisé, marginalisé par rapport aux enfants biologiques et se voit ainsi privé de reconnaissance affective" .

Pratique ancienne, le fa’a’amura’a consiste à donner un enfant à un tiers "nourricier" (fa’a’amu signifie "nourrir" en tahitien), qui le fait entrer ainsi dans sa filiation au même titre que ses enfants biologiques. "Malgré les bouleversements considérables des modes de vie, depuis les années 1960, elle paraît relativement stable, souligne le rapport. Le fa’a’amura’a est donc une pratique sociale bien légitimée, structurante au sein des familles, et largement répandue" notamment chez les femmes de culture polynésienne.

Ainsi, onze des personnes interviewées ont été "données" en fa’a’amu, et selon les données des recensements, 12% des femmes ont donné un enfant à 45 ans.

Si cette pratique se passe sans doute, très majoritairement, dans de bonnes conditions, elle constitue clairement un facteur de risque, constatent les chercheurs. "On observe par exemple un schéma récurrent, dans lequel l’enfant adoptif est assigné aux tâches domestiques, parfois déscolarisé, marginalisé par rapport aux enfants biologiques et se voit ainsi privé de reconnaissance affective" .

L'alcool, un catalyseur

Catalyseur social de la violence, l’alcoolisation ponctuelle, sur le modèle du binge drinking, notamment dans le cadre des "bringues" du week-end, est un exemple bien connu des autorités publiques, ici comme ailleurs. Comme souvent en Polynésie, "l’alcool catalyse les conflits et participe à les faire basculer dans la violence physique" souligne le rapport. Au sein de la maison familiale comme dans le cadre du couple, la boisson précipite souvent, sinon systématiquement, la violence.

Consulter ici l'intégralité du rapport : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03090612/document