Le projet de Watkins sur Floreana était de s’emparer de tout un bateau en escale, mais faute d’armes à feu en quantité suffisante, il s’évada de son île avec quatre compagnons à bord d’une baleinière.

Tahiti, le 16 juillet 2021 - En 1704, Alexander Selkirk, un marin écossais, fut abandonné sur la petite île de Mas a Tierra dans l’archipel de Juan Fernandez, au large des côtes chiliennes. C’est lui qui inspira le roman de Daniel Defoe mettant en scène Robinson Crusoé. Mais des Robinsons, il y en eut dans d’autres îles et celui des Galápagos, Patrick Watkins, abandonné en 1807 sur l’île de Floreana, eut le temps, en deux années de quasi solitude, de se venger d’une humanité qui n’avait plus voulu de lui…

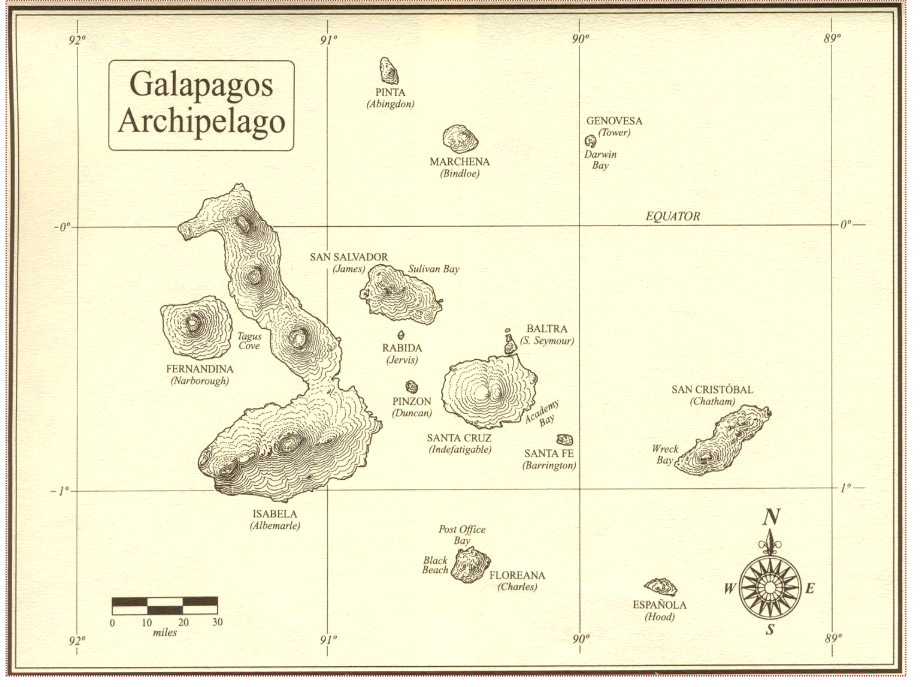

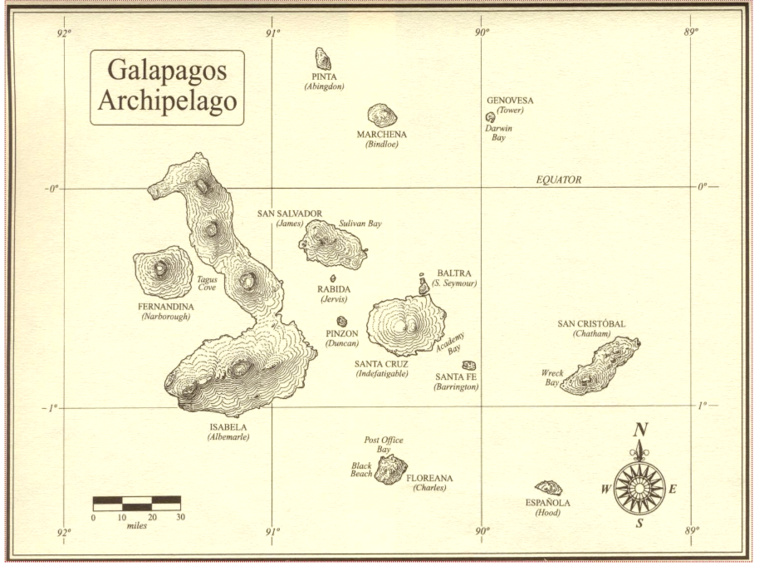

1807, Floreana : comment décrire cette île volcanique absolument déserte, une sorte de vague carré d’une quinzaine de kilomètres de côté pour une surface de 173 km2 ?

Aucun habitant à cette époque, sinon des otaries et des tortues. Y vivre était quasiment impossible, y survivre relevait de l’exploit et cet exploit, un homme le réalisa à force de hargne et de volonté : Patrick Watkins était un marin irlandais, une forte tête que le capitaine de son bateau, très probablement un baleinier, décida d’abandonner sur cette terre inhospitalière. A moins que le garçon ait pris les devants, évitant la sanction en désertant...

1807, Floreana : comment décrire cette île volcanique absolument déserte, une sorte de vague carré d’une quinzaine de kilomètres de côté pour une surface de 173 km2 ?

Aucun habitant à cette époque, sinon des otaries et des tortues. Y vivre était quasiment impossible, y survivre relevait de l’exploit et cet exploit, un homme le réalisa à force de hargne et de volonté : Patrick Watkins était un marin irlandais, une forte tête que le capitaine de son bateau, très probablement un baleinier, décida d’abandonner sur cette terre inhospitalière. A moins que le garçon ait pris les devants, évitant la sanction en désertant...

Floreana telle que les marins la voyaient avant d’y faire escale ; ils savaient y trouver des tortues, de l’eau douce et, grâce à Watkins des citrouilles et des pommes de terre.

Tenir le coup, s’accrocher...

On ne sait quasiment rien du passé de cet homme, sinon qu’il avait l’habitude de se saouler dès qu’une occasion se présentait à lui ; et des occasions, il en eut durant deux ans, puisque pour survivre, une fois trouvé le seul point d’eau douce de l’île, il s’organisa, bien décidé à faire face à son destin.

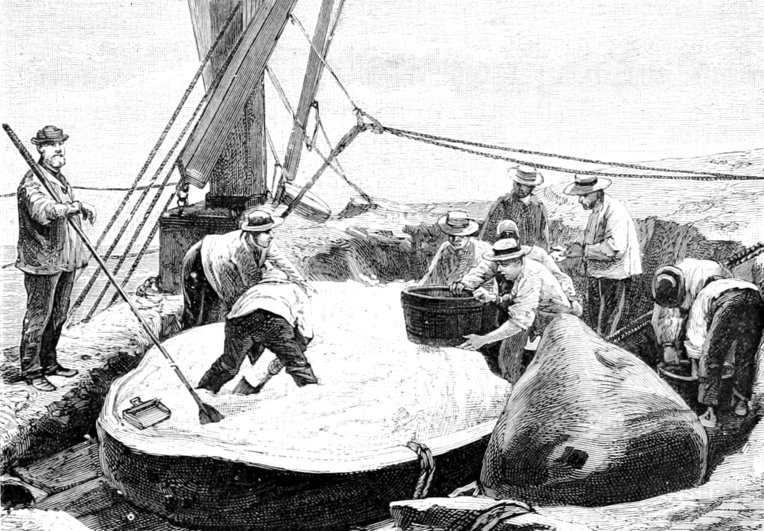

Il suffit d’imaginer ce matelot frustre, cabochard, mais habitué à vivre dans les terribles conditions qu’offraient alors les navires baleiniers pour comprendre qu’au terme de son exploration de l’île, germa en son esprit une volonté de tenir le coup, de s’accrocher, voire même de se venger de ce sort funeste...

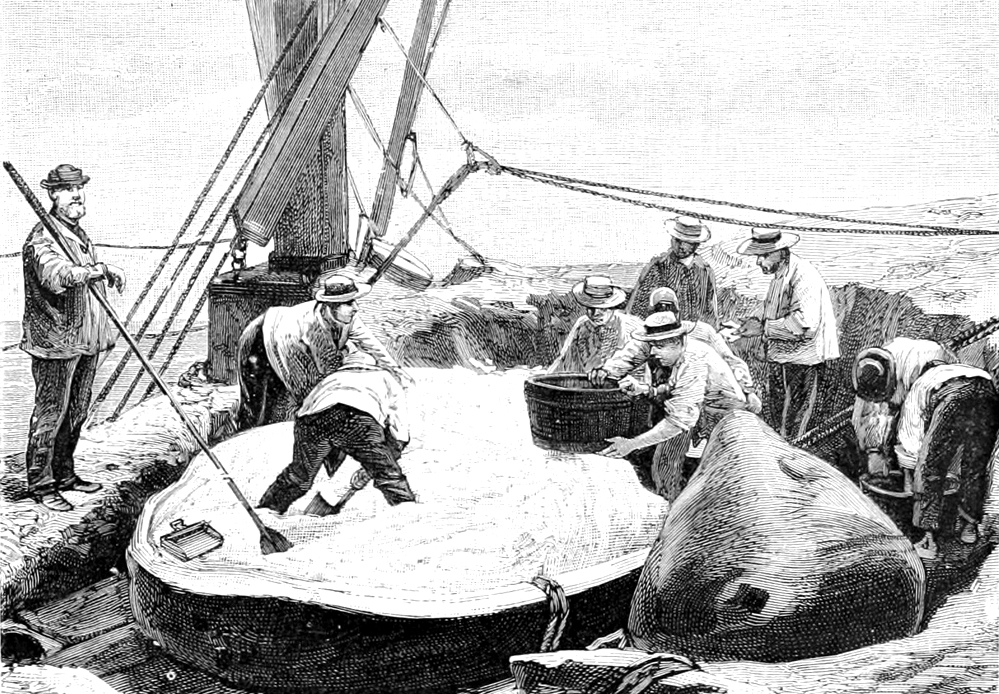

A l’époque, les baleiniers avaient pour tradition de se laisser porter par le courant de Humbolt une fois le cap Horn franchi, puis, parvenus aux Galápagos, de faire le plein de viande fraîche grâce à l’abondance de tortues avant de se disperser à l’ouest, jusqu’aux îles Hawaii, parfois plus loin encore.

On ne sait quasiment rien du passé de cet homme, sinon qu’il avait l’habitude de se saouler dès qu’une occasion se présentait à lui ; et des occasions, il en eut durant deux ans, puisque pour survivre, une fois trouvé le seul point d’eau douce de l’île, il s’organisa, bien décidé à faire face à son destin.

Il suffit d’imaginer ce matelot frustre, cabochard, mais habitué à vivre dans les terribles conditions qu’offraient alors les navires baleiniers pour comprendre qu’au terme de son exploration de l’île, germa en son esprit une volonté de tenir le coup, de s’accrocher, voire même de se venger de ce sort funeste...

A l’époque, les baleiniers avaient pour tradition de se laisser porter par le courant de Humbolt une fois le cap Horn franchi, puis, parvenus aux Galápagos, de faire le plein de viande fraîche grâce à l’abondance de tortues avant de se disperser à l’ouest, jusqu’aux îles Hawaii, parfois plus loin encore.

Un point d’eau incontournable

Depuis 1604, l’île où avait été jeté Watkins s’appelait Charles Island, grâce au flibustier anglais William Ambrose Cowley. Celui-ci écumait les côtes sud-américaines pour s’en prendre aux bateaux et aux ports espagnols regorgeant d’or et d’argent. Cowley, qui était déterminé à demeurer le plus longtemps possible dans le Pacifique, comprit que l’archipel désert des Galápagos constituait une excellente base de ravitaillement pour faire le plein de nourriture et d’eau douce et c’est lui qui, le premier, l’explora méticuleusement et en dressa une carte. Evidemment, il ne manqua pas à la fois de signaler l’aridité de ces îles en même temps que la présence ici et là, de sources et de points d’eau douce. Sur Charles Island justement, il y avait une source délivrant en abondance de l’eau de qualité, ce qui fit de cet endroit un lieu de passage quasiment obligé pour les navires.

En toute logique, on peut penser que Watkins ne devait donc pas se faire outre mesure du souci pour trouver un autre bateau lui permettant de quitter sa prison. Or l’Irlandais, à aucun moment, ne songea apparemment à embarquer sur un autre baleinier, à croire qu’il était marqué au fer rouge...

Avait-il été abandonné ? Avait-il au contraire, pour échapper à des mauvais traitements, décidé de déserter et de se cacher sur Charles Island, sûr d’y trouver un point d’eau et suffisamment de tortues pour survivre ? Quel traumatisme avait-il vécu à bord de son ancien voilier ? Une chose est sûre, pendant les deux ans de son isolement, il ne chercha jamais à repartir sur un autre bateau, sous le commandement d’un capitaine.

Depuis 1604, l’île où avait été jeté Watkins s’appelait Charles Island, grâce au flibustier anglais William Ambrose Cowley. Celui-ci écumait les côtes sud-américaines pour s’en prendre aux bateaux et aux ports espagnols regorgeant d’or et d’argent. Cowley, qui était déterminé à demeurer le plus longtemps possible dans le Pacifique, comprit que l’archipel désert des Galápagos constituait une excellente base de ravitaillement pour faire le plein de nourriture et d’eau douce et c’est lui qui, le premier, l’explora méticuleusement et en dressa une carte. Evidemment, il ne manqua pas à la fois de signaler l’aridité de ces îles en même temps que la présence ici et là, de sources et de points d’eau douce. Sur Charles Island justement, il y avait une source délivrant en abondance de l’eau de qualité, ce qui fit de cet endroit un lieu de passage quasiment obligé pour les navires.

En toute logique, on peut penser que Watkins ne devait donc pas se faire outre mesure du souci pour trouver un autre bateau lui permettant de quitter sa prison. Or l’Irlandais, à aucun moment, ne songea apparemment à embarquer sur un autre baleinier, à croire qu’il était marqué au fer rouge...

Avait-il été abandonné ? Avait-il au contraire, pour échapper à des mauvais traitements, décidé de déserter et de se cacher sur Charles Island, sûr d’y trouver un point d’eau et suffisamment de tortues pour survivre ? Quel traumatisme avait-il vécu à bord de son ancien voilier ? Une chose est sûre, pendant les deux ans de son isolement, il ne chercha jamais à repartir sur un autre bateau, sous le commandement d’un capitaine.

Contre des citrouilles et des pommes de terre, Watkins échangeait des dollars et surtout du rhum, boisson toujours abondante à bord des baleiniers.

Citrouilles et pommes de terre

Sur les pentes du volcan éteint Asilo de la Paz (qui culmine à 450m d’altitude), Watkins disposait donc d’un point d’eau douce et il ne fut pas long à dénicher quelques arpents de terre fertile, faciles à arroser grâce à l’eau douce toute proche. Deux acres de terrain dit-on, moins d’un hectare, une surface suffisante pour offrir aux bateaux en escale une denrée encore plus rare que l’eau et les tortues, des légumes frais, seule manière d’échapper aux redoutables conséquences du scorbut.

Sans doute se fournit-il en semences auprès d’un navire en escale ; toujours est-il que très vite, il fut capable d’échanger des citrouilles de belle taille et même des pommes de terre contre de l’argent ou, ce qu’il préférait, du rhum.

Son petit commerce acquit bien vite une certaine renommée et si l’homme passait –à juste titre– pour une véritable épave, complètement dépendant des “cuites” phénoménales qu’il prenait en ingurgitant force rhum, il n’en demeure pas moins qu’il avait malgré sa déchéance apparente toute sa tête.

D’un baleinier en escale il obtint un fusil, de la poudre et des balles de plomb, de quoi, pensa-t-il, faire de lui le roi de l’île, mais un roi sans sujets. Il allait remédier à cela : un groupe de matelots avaient accosté avec une baleinière sur une plage, laissant le frêle esquif à la garde d’un Noir, peut-être un esclave comme il s’en trouvait parfois sur les baleiniers de l’époque. Sous la menace de son fusil, Watkins força le garde à le suivre, lui déclarant qu’il serait désormais et pour toujours son esclave et que de la qualité de son travail dépendrait la qualité de son traitement.

Robinson venait de trouver son Vendredi...

Coups de fouet et économies volées

Le Noir apprécia modérément. La balade, sur les roches volcaniques, était parfois acrobatique, Watkins, derrière son dos, se félicitant de sa première recrue. Mais le prisonnier, attentif à la moindre seconde de distraction de son geôlier, parvint à se retourner, à le maîtriser, à l’attacher et à le ramener sur son dos à la baleinière, puis au bateau.

Un second navire avait mouillé ses ancres. Le capitaine n’apprécia pas la tentative d’enlèvement de son matelot et il fut décidé que Watkins recevrait une double leçon : une séance de coups de fouet publique sur chacune des deux goélettes au mouillage.

En lui extorquant des aveux par la force, l’équipage au sein duquel se trouvait le Noir le força à avouer où il cachait les dollars gagnés avec son petit commerce ; les marins retournèrent à terre, saccagèrent ses installations et lui prirent environ cinq cents dollars d’économie ! Menotté, Watkins échappa à ses bourreaux et attendit leur départ pour se libérer de ses attaches, non sans mal. C’est à partir de ce moment là qu’il rumina une véritable vengeance : le prochain bateau en escale payerait pour ceux qui l’avaient humilié et volé.

Un matin, un voilier jeta l’ancre. Watkins était prêt : il fournit aux hommes venus à terre pour le ravitaillement suffisamment d’alcool pour qu’ils soient totalement inconscients. Il les cacha et lorsque leur bateau, ne pouvant attendre éternellement et croyant avoir affaire à des désertions, mit les voiles, il les libéra en leur expliquant qu’ils étaient désormais ses esclaves, une idée qui lui tenait décidément à cœur...

Sur les pentes du volcan éteint Asilo de la Paz (qui culmine à 450m d’altitude), Watkins disposait donc d’un point d’eau douce et il ne fut pas long à dénicher quelques arpents de terre fertile, faciles à arroser grâce à l’eau douce toute proche. Deux acres de terrain dit-on, moins d’un hectare, une surface suffisante pour offrir aux bateaux en escale une denrée encore plus rare que l’eau et les tortues, des légumes frais, seule manière d’échapper aux redoutables conséquences du scorbut.

Sans doute se fournit-il en semences auprès d’un navire en escale ; toujours est-il que très vite, il fut capable d’échanger des citrouilles de belle taille et même des pommes de terre contre de l’argent ou, ce qu’il préférait, du rhum.

Son petit commerce acquit bien vite une certaine renommée et si l’homme passait –à juste titre– pour une véritable épave, complètement dépendant des “cuites” phénoménales qu’il prenait en ingurgitant force rhum, il n’en demeure pas moins qu’il avait malgré sa déchéance apparente toute sa tête.

D’un baleinier en escale il obtint un fusil, de la poudre et des balles de plomb, de quoi, pensa-t-il, faire de lui le roi de l’île, mais un roi sans sujets. Il allait remédier à cela : un groupe de matelots avaient accosté avec une baleinière sur une plage, laissant le frêle esquif à la garde d’un Noir, peut-être un esclave comme il s’en trouvait parfois sur les baleiniers de l’époque. Sous la menace de son fusil, Watkins força le garde à le suivre, lui déclarant qu’il serait désormais et pour toujours son esclave et que de la qualité de son travail dépendrait la qualité de son traitement.

Robinson venait de trouver son Vendredi...

Coups de fouet et économies volées

Le Noir apprécia modérément. La balade, sur les roches volcaniques, était parfois acrobatique, Watkins, derrière son dos, se félicitant de sa première recrue. Mais le prisonnier, attentif à la moindre seconde de distraction de son geôlier, parvint à se retourner, à le maîtriser, à l’attacher et à le ramener sur son dos à la baleinière, puis au bateau.

Un second navire avait mouillé ses ancres. Le capitaine n’apprécia pas la tentative d’enlèvement de son matelot et il fut décidé que Watkins recevrait une double leçon : une séance de coups de fouet publique sur chacune des deux goélettes au mouillage.

En lui extorquant des aveux par la force, l’équipage au sein duquel se trouvait le Noir le força à avouer où il cachait les dollars gagnés avec son petit commerce ; les marins retournèrent à terre, saccagèrent ses installations et lui prirent environ cinq cents dollars d’économie ! Menotté, Watkins échappa à ses bourreaux et attendit leur départ pour se libérer de ses attaches, non sans mal. C’est à partir de ce moment là qu’il rumina une véritable vengeance : le prochain bateau en escale payerait pour ceux qui l’avaient humilié et volé.

Un matin, un voilier jeta l’ancre. Watkins était prêt : il fournit aux hommes venus à terre pour le ravitaillement suffisamment d’alcool pour qu’ils soient totalement inconscients. Il les cacha et lorsque leur bateau, ne pouvant attendre éternellement et croyant avoir affaire à des désertions, mit les voiles, il les libéra en leur expliquant qu’ils étaient désormais ses esclaves, une idée qui lui tenait décidément à cœur...

La fuite en baleinière

Il fit ainsi quatre prisonniers caressant l’espoir d’en faire une petite troupe qui, armée, aurait pu s’emparer d’une goélette. Mais malheureusement pour lui, il ne put se faire remettre plus armes à feu par d’autres équipages. Qu’à cela ne tienne, promettant à ses prisonniers leur libération, il mit sur pied une autre ruse.

Un jour, deux bateaux, un Anglais et un Américain, se mirent à l’ancre. Deux baleinières vinrent à terre en quête de légumes et d’eau. Arguant qu’il avait trop de citrouilles et de pommes de terre à transporter et que ses “associés” ne voulaient pas travailler, il demanda aux marins de se rendre dès que possible chez lui. Il les y précéda, prit la fuite avec ses quatre complices, revint par un chemin détourné au rivage où il détruisit l’une des baleinières pour s’enfuir avec l’autre.

Quant aux marins, lassés de poireauter sur le lieu de rendez-vous, ils attendirent cependant suffisamment longtemps avant de revenir au rivage pour que Watkins ait eu le temps de prendre le large.

Comprenant qu’ils s’étaient fait rouler dans la farine, ils se firent récupérer et leurs capitaines décidèrent de quitter cette île au plus vite, ne sachant pas où pouvait se cacher Watkins. Celui-ci avait laissé un message sur le rivage, déclarant qu’il se rendait à Nuku Hiva, aux Marquises : “Aujourd’hui 9 mai 1709, je pars pour les Marquises (Nouka-Hiva). Qu’on ne tue pas la vieille poule, elle couve maintenant et ses petits doivent bientôt éclore”.

Il fit ainsi quatre prisonniers caressant l’espoir d’en faire une petite troupe qui, armée, aurait pu s’emparer d’une goélette. Mais malheureusement pour lui, il ne put se faire remettre plus armes à feu par d’autres équipages. Qu’à cela ne tienne, promettant à ses prisonniers leur libération, il mit sur pied une autre ruse.

Un jour, deux bateaux, un Anglais et un Américain, se mirent à l’ancre. Deux baleinières vinrent à terre en quête de légumes et d’eau. Arguant qu’il avait trop de citrouilles et de pommes de terre à transporter et que ses “associés” ne voulaient pas travailler, il demanda aux marins de se rendre dès que possible chez lui. Il les y précéda, prit la fuite avec ses quatre complices, revint par un chemin détourné au rivage où il détruisit l’une des baleinières pour s’enfuir avec l’autre.

Quant aux marins, lassés de poireauter sur le lieu de rendez-vous, ils attendirent cependant suffisamment longtemps avant de revenir au rivage pour que Watkins ait eu le temps de prendre le large.

Comprenant qu’ils s’étaient fait rouler dans la farine, ils se firent récupérer et leurs capitaines décidèrent de quitter cette île au plus vite, ne sachant pas où pouvait se cacher Watkins. Celui-ci avait laissé un message sur le rivage, déclarant qu’il se rendait à Nuku Hiva, aux Marquises : “Aujourd’hui 9 mai 1709, je pars pour les Marquises (Nouka-Hiva). Qu’on ne tue pas la vieille poule, elle couve maintenant et ses petits doivent bientôt éclore”.

La prison au bout du voyage

Watkins, on s’en doute, ne se risqua pas, sur une barcasse non pontée, à cingler vers les Marquises. Il se contenta de se rendre à Guayaquil où il arriva seul. Selon lui, ses quatre compagnons étaient morts de soif durant la traversée entre les Galápagos et la côte équatorienne.

Sont-ils véritablement morts de soif ? Les a-t-il tués ? On ne le saura jamais, mais ne se sentant pas en sécurité dans le port équatorien, Watkins se rendit au port péruvien de Paita où il obtint les faveurs d’une jeune femme locale qui accepta, dit-on, de venir vivre avec lui aux Galápagos qu’il avait décrites comme paradisiaques.

Mais à Paita, son allure suspecte attira l’attention de la police qui le surprit à proximité d’un petit bateau prêt à être mis à l’eau. Il voulait sans doute le voler pour partir avec, mais la justice locale en décida autrement : il fut jeté en prison, sa belle resta à Paita et l’on n’entendit plus jamais parler de lui...

Watkins, on s’en doute, ne se risqua pas, sur une barcasse non pontée, à cingler vers les Marquises. Il se contenta de se rendre à Guayaquil où il arriva seul. Selon lui, ses quatre compagnons étaient morts de soif durant la traversée entre les Galápagos et la côte équatorienne.

Sont-ils véritablement morts de soif ? Les a-t-il tués ? On ne le saura jamais, mais ne se sentant pas en sécurité dans le port équatorien, Watkins se rendit au port péruvien de Paita où il obtint les faveurs d’une jeune femme locale qui accepta, dit-on, de venir vivre avec lui aux Galápagos qu’il avait décrites comme paradisiaques.

Mais à Paita, son allure suspecte attira l’attention de la police qui le surprit à proximité d’un petit bateau prêt à être mis à l’eau. Il voulait sans doute le voler pour partir avec, mais la justice locale en décida autrement : il fut jeté en prison, sa belle resta à Paita et l’on n’entendit plus jamais parler de lui...

Une mine patibulaire

Le grand air, le soleil brûlant, ses ivresses à répétition, son isolement, tout contribua à faire de Patrick Watkins une épave humaine et c’est ainsi qu’il fut décrit à l’époque par un capitaine de navire :

“L’extérieur de cet homme était aussi repoussant que possible : des haillons cachaient sa nudité, et il était couvert de vermine ; ses cheveux étaient rouges, sa barbe mêlée, sa peau horriblement brûlée par le soleil ; enfin son aspect et toutes ses manières étaient si sauvages que nul le pouvait le regarder sans être frappé d’horreur. Pendant plusieurs années, cet être misérable vécut seul dans cette île déserte sans aucun autre désir apparent que celui de se procurer de l’eau-de-vie en assez grande quantité pour se mettre dans un état d’ivresse complet ; et alors, après qu’il s’était absenté de sa hutte plusieurs jours, on le retrouvait tout à fait insensible, gisant à terre ou roulant sur les rochers des montagnes. Il paraissait être réduit au dernier degré de dégradation dont la nature humaine soit susceptible, et n’avoir de différences avec les tortues et les autres animaux de l’île que la méchanceté et une passion effrénée pour la boisson. Mais cet homme si dégradé et si misérable qu’il puisse paraître, ne fut cependant ni exempt d’ambition ni incapable de se déterminer à une entreprise qui eut glacé de crainte le cœur de toute autre personne : il posséda même le talent de forcer plusieurs individus à le seconder dans son téméraire projet”.

“L’extérieur de cet homme était aussi repoussant que possible : des haillons cachaient sa nudité, et il était couvert de vermine ; ses cheveux étaient rouges, sa barbe mêlée, sa peau horriblement brûlée par le soleil ; enfin son aspect et toutes ses manières étaient si sauvages que nul le pouvait le regarder sans être frappé d’horreur. Pendant plusieurs années, cet être misérable vécut seul dans cette île déserte sans aucun autre désir apparent que celui de se procurer de l’eau-de-vie en assez grande quantité pour se mettre dans un état d’ivresse complet ; et alors, après qu’il s’était absenté de sa hutte plusieurs jours, on le retrouvait tout à fait insensible, gisant à terre ou roulant sur les rochers des montagnes. Il paraissait être réduit au dernier degré de dégradation dont la nature humaine soit susceptible, et n’avoir de différences avec les tortues et les autres animaux de l’île que la méchanceté et une passion effrénée pour la boisson. Mais cet homme si dégradé et si misérable qu’il puisse paraître, ne fut cependant ni exempt d’ambition ni incapable de se déterminer à une entreprise qui eut glacé de crainte le cœur de toute autre personne : il posséda même le talent de forcer plusieurs individus à le seconder dans son téméraire projet”.

L’île aux cent déportés

Le premier président de la république équatorienne, Juan José Florez, orthographié également Florès.

L’île aujourd’hui connue sous le nom de Floreana, où Patrick Watkins résida deux ans en vivant en ermite alcoolique, porte un second nom, celui de Santa Maria, en hommage à l’une des caraques avec lesquelles Christophe Colomb découvrit l’Amérique en 1492.

Son premier nom officiel lui fut donné par les Britanniques, un corsaire dès 1604 l’ayant baptisé Charles Island en hommage au roi d’Angleterre Charles II.

Le nom de Floreana lui fut donné plus tard après que l’Équateur, pays sud-américain en face duquel se trouvent les Galápagos, ait pris possession de l’archipel. Le premier président de l’Équateur, qui participa à la guerre d’indépendance de son pays, s’appelait Juan José Flores et voulut que la postérité se souvienne de lui à travers le nom Floreana. C’est en effet durant sa première présidence qu’il incorpora au territoire de l’Équateur un archipel qui n’intéressait pas grand monde à l’époque, les Galápagos, le 12 février 1832.

“Asilo de la Paz”

L’île, parce que dotée d’un point d’eau constant et de grottes formées par des lavatubes, devint très vite un repaire de pirates et de corsaires au XVIIe et au XVIIIe siècle.

A l’époque de l’annexion de l’archipel à L'Équateur, le président Flores ne manquait pas d’opposants et d’ennemis politiques : une centaine de militaires se mutinèrent même et après leur condamnation à mort, Flores commua leur peine en un exil à perpétuité sur Floreana. Le général José de Villamil fut nommé gouverneur général de tout l’archipel et se chargea, entre autres, du devenir de cette centaine de déportés ; il les installa sur les pentes fertiles d’un volcan situé à peu près au centre de l’île. Il y avait là de l’eau en abondance et des terres cultivables (là même où Patrick Watkins faisait pousser ses citrouilles et ses pommes de terre). Désireux de ramener la sérénité parmi les prisonniers, Villamil baptisa la petite colonie pénitentiaire “Asilo de la Paz”.

Les bouleversements politiques quasi permanents en Amérique du Sud, plus particulièrement en Équateur, firent que les prisonniers ne restèrent finalement qu’une vingtaine d’années à Floreana, avant de pouvoir regagner le continent.

Son premier nom officiel lui fut donné par les Britanniques, un corsaire dès 1604 l’ayant baptisé Charles Island en hommage au roi d’Angleterre Charles II.

Le nom de Floreana lui fut donné plus tard après que l’Équateur, pays sud-américain en face duquel se trouvent les Galápagos, ait pris possession de l’archipel. Le premier président de l’Équateur, qui participa à la guerre d’indépendance de son pays, s’appelait Juan José Flores et voulut que la postérité se souvienne de lui à travers le nom Floreana. C’est en effet durant sa première présidence qu’il incorpora au territoire de l’Équateur un archipel qui n’intéressait pas grand monde à l’époque, les Galápagos, le 12 février 1832.

“Asilo de la Paz”

L’île, parce que dotée d’un point d’eau constant et de grottes formées par des lavatubes, devint très vite un repaire de pirates et de corsaires au XVIIe et au XVIIIe siècle.

A l’époque de l’annexion de l’archipel à L'Équateur, le président Flores ne manquait pas d’opposants et d’ennemis politiques : une centaine de militaires se mutinèrent même et après leur condamnation à mort, Flores commua leur peine en un exil à perpétuité sur Floreana. Le général José de Villamil fut nommé gouverneur général de tout l’archipel et se chargea, entre autres, du devenir de cette centaine de déportés ; il les installa sur les pentes fertiles d’un volcan situé à peu près au centre de l’île. Il y avait là de l’eau en abondance et des terres cultivables (là même où Patrick Watkins faisait pousser ses citrouilles et ses pommes de terre). Désireux de ramener la sérénité parmi les prisonniers, Villamil baptisa la petite colonie pénitentiaire “Asilo de la Paz”.

Les bouleversements politiques quasi permanents en Amérique du Sud, plus particulièrement en Équateur, firent que les prisonniers ne restèrent finalement qu’une vingtaine d’années à Floreana, avant de pouvoir regagner le continent.

Une île en partie basque ?

José de Villamil fut le premier gouverneur de l’archipel des Galápagos.

C’est une histoire à la limite de l’incroyable : le général José de Villamil, lorsqu’il fut nommé gouverneur des Galápagos, s’arrangea pour mener grand train, pour vivre au-dessus de ses moyens financiers et ainsi accumula un joli paquet de dettes.

Un Basque, Léon Uthurburu, né en 1803 à Barcus (village des Pyrénées Atlantiques) partit à l’aventure à vingt ans, destination l’Amérique du Sud. Le garçon était tout sauf un imbécile et un fainéant : en Équateur, il créa à Guayaquil notamment, une affaire commerciale qui devint prospère tant et si bien qu’il monta en grade rapidement, devenant vice-consul de France à Guayaquil, de loin le port le plus actif du pays. Désormais riche, face à des responsables politiques locaux peu doués pour les affaires, il se constitua un beau portefeuille de débiteurs, dont le général de Villamil.

Villamil en exil, les papiers non signés

En 1860, le gouverneur est âgé, et il lui est pénible d’imaginer qu’il va laisser à sa succession des dettes qui ne pourront être honorées sauf à ruiner sa famille. Mais il a beau chercher par tous les moyens de l’argent, il n’y parvient pas ; s’avérant incapable d’honorer ses créances, il décide alors de proposer un marché à Uthurburu : ses propriétés personnelles à Floreana contre sa dette, à savoir l’équivalent des deux cinquièmes de l’île.

De Villamil et Uthurburu tombent d’accord, les papiers officiels vont être signés, la dette sera ainsi gommée mais un grain de sable de taille vient enrayer la machine : les troubles politiques en Équateur obligent de Villamil à s’exiler au Pérou et du coup, les actes de vente se retrouvent bloqués chez le notaire à Guayaquil. Or Léon Uthurburu, en cette période d’incertitude, tombe malade et meurt, non sans avoir organisé sa succession : il prévoit de faire don de ses biens, notamment fonciers, à son village natal de Barcus, plus précisément au bureau de bienfaisance, afin de venir en aide aux nécessiteux.

Barcus privé des terres d’Uthurburu

Le 8 novembre 1860, Uthurburu rend son dernier soupir et Barcus apprend quelques mois plus tard que la commune est donc propriétaire des deux cinquièmes de l’île de Floreana, bien loin du Pays basque...

Il eut fallu, à l’époque, que le maire et son conseil municipal s’entourent d’avocats capables de faire valoir les droits de Barcus en Équateur et de solder la vente mais faute de réactivité de la part des édiles de Barcus, de braves agriculteurs un peu dépassés par les événements, les dispositions prises par Uthurburu et de Villamil ne fonctionnèrent que dans un seul sens.

L’ancien gouverneur fit valoir le fait qu’il ne devait plus rien au Basque et l’acte de vente officiel n’étant jamais signé par des représentants de Barcus, la partie de l’île de Floreana vendue –pas tout à fait– au Basque est revenue dans l’escarcelle de l'Équateur.

A Barcus, même si la revendication foncière existe toujours, les six cent cinquante habitants se consolent aujourd’hui en jouant au rugby ou à la pelote basque, conscients que jamais ils ne disposeront des terres de leur généreux ancêtre Uthurburu...

Un Basque, Léon Uthurburu, né en 1803 à Barcus (village des Pyrénées Atlantiques) partit à l’aventure à vingt ans, destination l’Amérique du Sud. Le garçon était tout sauf un imbécile et un fainéant : en Équateur, il créa à Guayaquil notamment, une affaire commerciale qui devint prospère tant et si bien qu’il monta en grade rapidement, devenant vice-consul de France à Guayaquil, de loin le port le plus actif du pays. Désormais riche, face à des responsables politiques locaux peu doués pour les affaires, il se constitua un beau portefeuille de débiteurs, dont le général de Villamil.

Villamil en exil, les papiers non signés

En 1860, le gouverneur est âgé, et il lui est pénible d’imaginer qu’il va laisser à sa succession des dettes qui ne pourront être honorées sauf à ruiner sa famille. Mais il a beau chercher par tous les moyens de l’argent, il n’y parvient pas ; s’avérant incapable d’honorer ses créances, il décide alors de proposer un marché à Uthurburu : ses propriétés personnelles à Floreana contre sa dette, à savoir l’équivalent des deux cinquièmes de l’île.

De Villamil et Uthurburu tombent d’accord, les papiers officiels vont être signés, la dette sera ainsi gommée mais un grain de sable de taille vient enrayer la machine : les troubles politiques en Équateur obligent de Villamil à s’exiler au Pérou et du coup, les actes de vente se retrouvent bloqués chez le notaire à Guayaquil. Or Léon Uthurburu, en cette période d’incertitude, tombe malade et meurt, non sans avoir organisé sa succession : il prévoit de faire don de ses biens, notamment fonciers, à son village natal de Barcus, plus précisément au bureau de bienfaisance, afin de venir en aide aux nécessiteux.

Barcus privé des terres d’Uthurburu

Le 8 novembre 1860, Uthurburu rend son dernier soupir et Barcus apprend quelques mois plus tard que la commune est donc propriétaire des deux cinquièmes de l’île de Floreana, bien loin du Pays basque...

Il eut fallu, à l’époque, que le maire et son conseil municipal s’entourent d’avocats capables de faire valoir les droits de Barcus en Équateur et de solder la vente mais faute de réactivité de la part des édiles de Barcus, de braves agriculteurs un peu dépassés par les événements, les dispositions prises par Uthurburu et de Villamil ne fonctionnèrent que dans un seul sens.

L’ancien gouverneur fit valoir le fait qu’il ne devait plus rien au Basque et l’acte de vente officiel n’étant jamais signé par des représentants de Barcus, la partie de l’île de Floreana vendue –pas tout à fait– au Basque est revenue dans l’escarcelle de l'Équateur.

A Barcus, même si la revendication foncière existe toujours, les six cent cinquante habitants se consolent aujourd’hui en jouant au rugby ou à la pelote basque, conscients que jamais ils ne disposeront des terres de leur généreux ancêtre Uthurburu...